【人生を豊かにする体験の仕掛け人 Vol. 2】どん底から再起へ。“音”で空間を設える、見えない価値への挑戦。

2025/11/06 文・Meadow編集部

SOUND COUTURE 代表 / サウンドプロデューサー 大河内康晴さん

心に残る時間や空間の裏側には、それを紡ぐ人の物語があります。連載「人生を豊かにする体験の仕掛け人」では、感性をかたちにし、私たちの暮らしに新しい体験や価値を生み出す方々に焦点を当てます。

第2回は、ホテルやレストラン、オフィス、商業施設など様々な空間の“音”をデザインする、注目のクリエイター集団「SOUND COUTURE(サウンドクチュール)」代表であり、サウンドプロデューサーの大河内康晴さん。私たちが日常の中で何気なく耳にしている“音”の可能性を掘り下げ、目に見えない“音”の価値と向き合う「SOUND COUTURE」にかける思いと、その道のりを伺いました。

空間を“音”でデザインする「SOUND COUTURE」

「SOUND COUTURE」は、空間を“音”という切り口で設(しつら)える、サウンドデザインチームです。空間に花を生けたり、アートを飾ったりするように“音”で体験価値を拡張し、そこに流れる時間に彩りを与えていく。ブランドや建築のコンセプトをもとにオリジナルの音を開発し、ブランドの世界観を“音”で可視化しています。

これまで手掛けたプロジェクトは、代官山の複合施設「VERMICULAR HOUSE」(現在はニュウマン高輪に移転)、アウトドアブランドSnow Peakの複合型リゾート「Snow Peak FIELD SUITE SPA HEADQUARTERS」、渋谷スクランブルスクエアのコワーキングスペース「SHIBUYA QWS」、静岡・浜松の老舗菓子メーカー「春華堂」の複合施設「SWEETS BANK」、渋谷のホテル「sequence MIYASHITA PARK」、日本庭園が広がる結婚式場「八芳園」、「AOYAMA GRAND HOTEL」を手がけるPlan・Do・See各拠点など。

僕たちの仕事は、単なるBGMを流すことではなく、ブランドイメージやその場所のコンセプト、思想を“音”で表現すること。DJがその場の雰囲気に合わせて音を“キュレーション”する存在ならば、僕たちは、ブランドの世界観に合わせて音そのものをゼロから創り出す。ブランドにビジュアルのロゴがあるように、音によるロゴ=“サウンドロゴ”を空間にデザインするのが「SOUND COUTURE」です。

アニメ制作の現場で学んだ、“音の力”

僕のキャリアは、映像制作会社「オー・エル・エム」から始まりました。「オー・エル・エム」は、ポケットモンスター(以下、ポケモン)をはじめとする様々なアニメーションや映画作品を手がける会社。僕はポケモンの制作アシスタントとして現場に入り、最終的には制作デスクを担当しました。

ポケモンの世界観とゲームの設定に沿って、シナリオづくりから原画、動画、彩色、撮影、アフレコ、BGM入れまで、作品が完成するまでのあらゆる工程に携わりました。中でも惹かれたのが、映像に“音”を入れる工程。無音の映像に音が入った瞬間、キャラクターの感情や物語が一気に立ち上がる。その“音”の力に、僕はすっかり魅了されていきました。

ポケモンのビジネスにおける中核にはゲームがあります。その周りをテレビや映画、イベントなど多彩なコンテンツが支え、年間を通じてファンを生み出すための仕掛けが緻密に設計されています。僕が担当していたテレビアニメでも、それぞれのシーンで「どんな音楽と効果音が鳴ったら感情移入してもらえるか」を常に考え、音と映像を組み合わせて心を動かす演出を追求していました。

もともと僕は、3歳から18歳までクラシックピアノを習っていたのですが、自分が演者になって演奏するイメージは持っていませんでした。それより、“音がその場に与える影響”に興味があったのです。

その延長線で、映画やファッションショーにも強く影響を受けました。例えば、ルイ・ヴィトンのアーティスティック・ディレクターにマーク・ジェイコブスが就任した時、グッチのクリエイティブ・ディレクターにトム・フォードが就任した時、ファッションショーの音と演出で従来のブランドの印象を大胆に変えていく姿に衝撃を受けました。

そんな“音と世界観の関係性”をもっと学びたいという思いから、アニメーションの制作現場に飛び込みました。それが「SOUND COUTURE」へと繋がる第一歩です。

制作会社への道─“変な履歴書”から始まったキャリア

大学卒業後、どうすれば音の世界に関われるのか分からなかった僕は、建築現場で日雇いの仕事をしながら日銭を稼ぎ、空いた時間でレコード会社にデモテープを送り続ける日々を過ごしていました。けれど、夏場の工事現場はとにかく暑い。想像以上に過酷で、容赦なく照りつける日差しの下「このままでは焦げ死ぬかも」と思ったんです。レコード会社からの連絡を待つより先に行動しなければ、とスイッチが入りました。

慌てて求人情報誌をめくると、「オー・エル・エム」の求人が目に留まりました。アニメーションの制作アシスタントの募集で、そこには「未経験者歓迎」の文字。経験者優遇が多い業界の中見つけた条件に迷わず飛びつき、履歴書を送りました。

すると2カ月後、その会社から一本の電話が入ったんです。「社長から“変な履歴書”が届いたから会ってやって欲しいと言われて」と秘書の方からの連絡でした。履歴書の「特技」欄に書けるような特技を持っていなかった僕は、思い切ってそれを修正液で塗りつぶし、代わりに“未来のビジョン”を書いたのです。3年後、5年後、10年後にこうなりたい。だからこの会社で学びたい。そんな思いを真っ直ぐに綴りました。

その“変な履歴書”が社長の目に留まり、面接まで漕ぎ着けることができました。ところが、そんな履歴書を書くような僕が空気を読めるはずもなく、「御社で学びたいことは“ビジネス”です。5年後には会社を辞めて独立します」と宣言。アニメ好きや憧れの監督と働きたくて応募する人たちと日々向き合っている面接官は当然のように呆れ顔。そんな中、後ろに隠れていたポケモンのプロデューサーが突然立ち上がり、「その喧嘩、買ってやる!」と一言。まさかの採用決定でした。「こんな生意気な若者を拾ってくれたプロデューサーに恥をかかせるわけにはいかない」と背筋が伸びる思いでした。

デスク昇進から独立の決意まで

「何がなんでも結果を出してやる」と心に誓った僕を待ち受けていたのは、想像していたクリエイティブな仕事とは程遠い現実でした。与えられた仕事は、夜中に3,000枚のセル画(当時アニメーション制作で使われていた透明なシートにキャラクターや動きを1枚ずつ描いた絵)を撮影スタジオに運ぶ、地味で体力勝負の毎日。それでも覚悟を決めていた僕は、ひたむきに目の前の仕事に向き合い続けました。その姿勢が少しずつ認められ、1年半後には管理者として撮影スケジュールの立て直しなどを任されるデスクに昇進することになったのです。

デスクは、プロデューサーたちと各部署の打ち合わせに同席しながら、制作全体の流れを俯瞰するポジション。多くの現場を経験する中で、徐々に人脈も広がっていきました。そのつながりから、会社に内緒でウェディングやイベントの音を手伝う機会も増えていきました。すると2Dの世界ばかり見ていた僕が、3Dのリアルな世界づくりに惹かれはじめたのです。「自分でもこんな場をつくりたい」—そう思うようになった僕は、ポケモンを離れる決意をしました。

挫折から再起─夢を見失いかけた5年間

いざ独立してみると、現実はそう甘くはありませんでした。ポケモンを辞めたあとに待っていたのは泥水をすするような5年間。“サウンドクリエイター”と名乗ってみても、無名の僕に仕事が舞い込むはずもない。

ネットで「サウンドクリエイター 募集」と検索すると、出てくるのはパチンコやアダルトビデオのBGM制作ばかり。理想と現実の間でもがきながら徐々に方向性を見失っていきました。会社員時代にチヤホヤされていたのは、“ポケモン”という看板に守られていただけだったことに気づいたのです。

「おしゃれな服を着て、シャンパンを飲んでいれば仕事が来る」そんな勘違いをしていた時期でもありました。大して稼ぎもないにもかかわらず、それっぽい職業を名乗り、“人脈づくり”と称して派手に遊ぶ日々。そんな生活を続けた結果、身体を壊し入院。支払いも滞り、ついにはカードも止められてしまいました。

病室の天井を見つめながら「僕は何をしているのだろうか?」と我に返ったのです。何のためにポケモンを辞めたのか、改めて自分と向き合うきっかけになりました。そこで、当時流行っていたSNS・mixiで「今までの俺は嘘でした」と全てをさらけ出しました。

僕のメッキが剥がれた瞬間です。僕が演じていた“イケてる自分”が好きだった人たちは、見事に離れていきました。

どん底の僕が、“見えない価値”を見出すまで

どん底にいた僕を救ってくれたのは、わずかに残った仲間たち。すべてを失った僕に、イベントのDJや店舗で流す音楽の選曲を通じてもう一度音と向き合うチャンスをくれたのです。

その選曲が少しずつ評価されはじめた頃、「オリジナルでつくってみない?」と声をかけてくれたのが、20年来の友人であり、アパレルブランド「TEATORA(テアトラ)」のデザイナー上出大輔くん。今の仕事の原点ともいえる、“サウンドデザイナー”としての最初の仕事でした。「TEATORA」は、クリエイターのパフォーマンスを高めるために開発された“機能服”のブランドで、余計なものを削ぎ落としたミニマルなデザインが特徴。そのオーダーは、「うちの服には色がないから、音でも色をつけないで」というものでした。

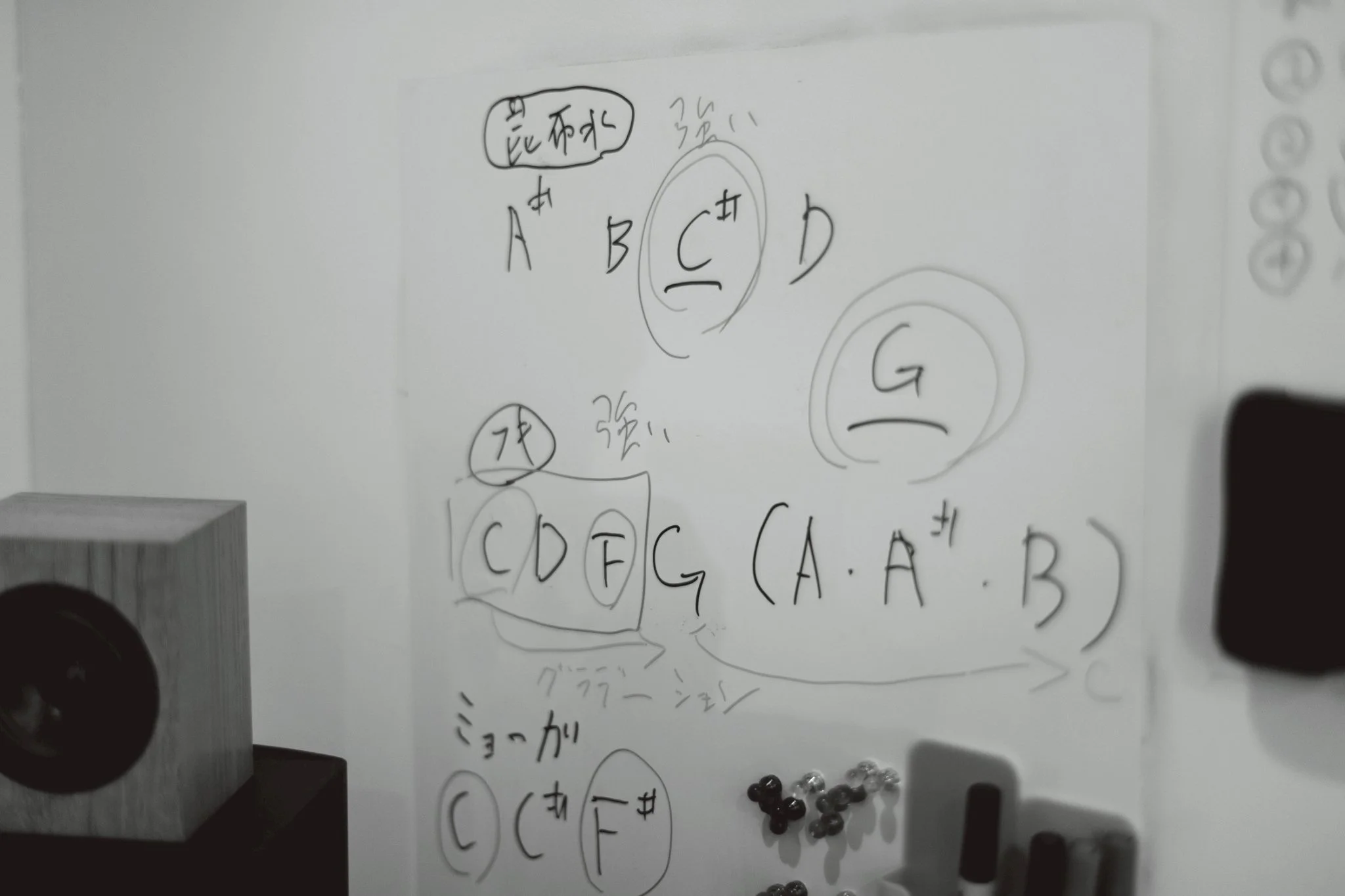

音で世界観を演出することは求められていない。“色をつけない音”をどう設えるかを考える中でたどり着いたのは、“空気になりきること”でした。どこにスピーカーを置き、音の反響や高音と低音のバランスをどう設計したら「TEATORA」の哲学が“音”として伝わるのか。これが「SOUND COUTURE」が提案する“サウンドロゴ”、つまり、ブランドの世界観を音で体現する、目に見えないブランディングの始まりでした。

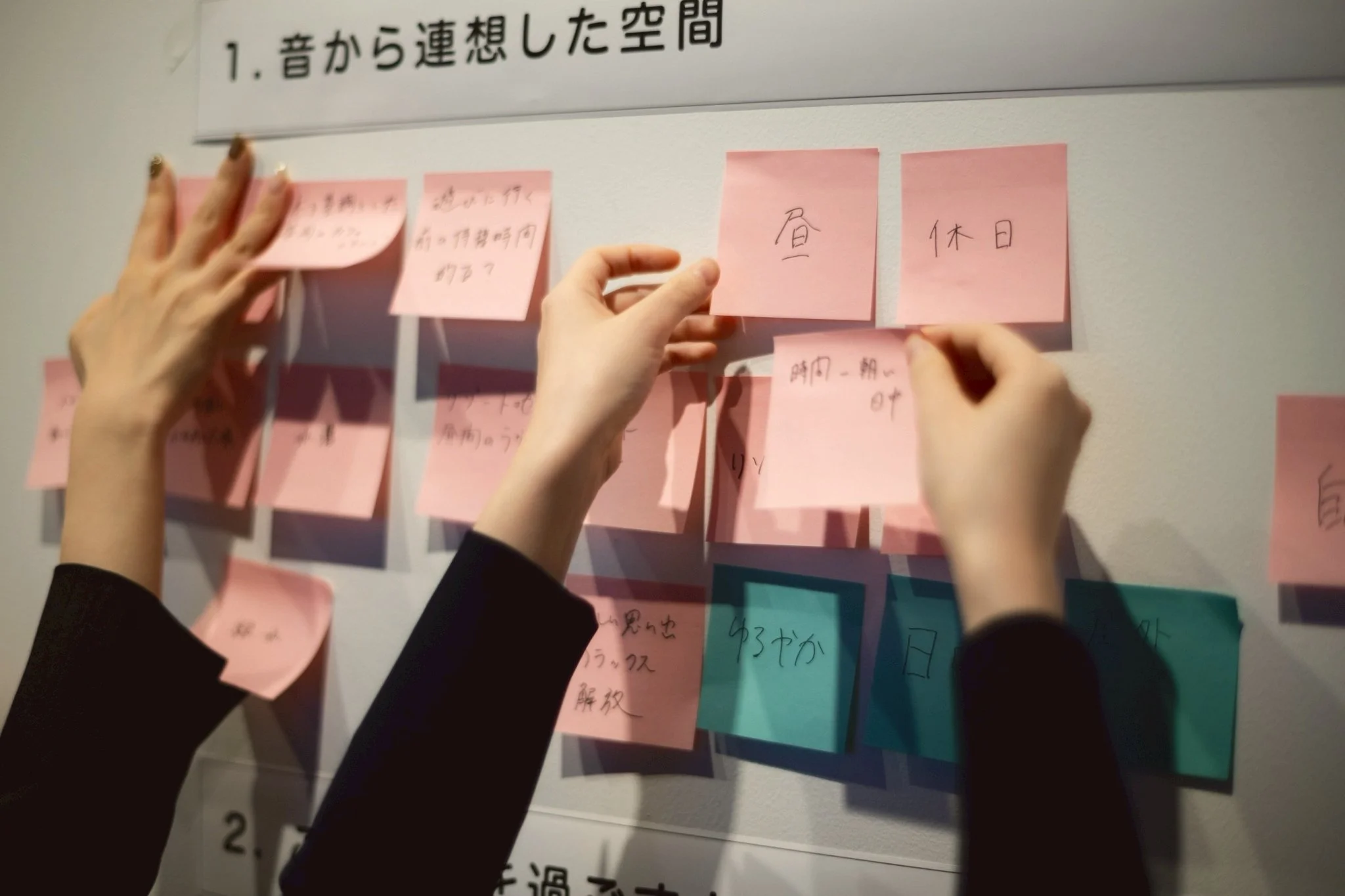

すると、「TEATORA」の音を耳にした別の友人からの紹介で、オリジナルの音をつくる機会が増えていきました。そうして少しずつ仕事が広がっていった頃、渋谷のホテル「sequence MIYASHITA PARK」の相談が入りました。三井不動産株式会社という大手を相手にする最初の仕事でした。“PARK MIND”というコンセプトのもと、公園のように心地よい空間を目指すホテル。「24時間公園と繋がっているようなホテルをつくりたい」という話を聞き、時間ごとに変化する音を提案しました。

朝の散歩途中に立ち寄るひととき、仕事の合間に楽しむランチやティータイム、ホテルゲストだけに開かれた静寂なナイトシーン。それぞれの時間帯の生体リズムに呼応させるように、音のテンポ(BPM)を設計しました。人の自律神経は外部刺激に同調しやすく、心拍数に音のテンポを合わせることで自然と心理状態を導くことができるといわれています。およそ75BPMで心が落ち着き、90BPMを超えると高揚感を生み出す。そうした生体反応をもとに音の体験を設計し、時間の流れや空気の変化に寄り添う、心地よい空間をつくりました。

その音が話題となり、「この音は誰が作ったのか?」と次々問い合わせが届くように。それまで空間における音は、家具や照明、香りに比べて「お金をかけなくても成立するもの」と捉えられ、後回しにされがちな存在でした。けれど、この“音”が実際に体験として可視化されていく中で、空間の価値を左右する大事な要素として理解され始めたのです。これまで信じて伝え続けてきた“音の可能性”が、ようやくかたちになった気がしました。

今では、ホテルや飲食店が最初の設計段階から“音”を重要な要素として組み込むケースも増えています。目に見えない音のデザインが、人の心を動かし、体験を豊かにする。これこそが、“音”という見えない価値をかたちにする僕たちの仕事の本質だと思っています。

諦めずに向き合うこと。明るい未来はその先へ

僕は、選択肢がたくさんあるような人間ではありませんでした。僕が唯一心から興味を持てて、生き残るための道として存在したのが“音”だった。他に道がなかったからこそ、覚悟を決めて向き合うしかありませんでした。目の前の障害に一つひとつ向き合い、もがきながらたどり着いた答えが「SOUND COUTURE」です。

僕がよく伝えているのは、「プレゼントはプレゼントのかたちではやってこない」ということです。そのほとんどが、険しい顔をした“トラブル”として現れる。「うわ、やばいのきた」と思うような出来事も、神様からのギフトだと思って受け取るようにしています。ロールプレイングゲームのように、一つひとつの課題を丁寧に乗り越えていけば、必ず明るい未来はやってくる。

ポケモン時代、僕を採用してくれたプロデューサーの言葉が今も心に残っています。「人も環境も状況も、お前の邪魔はしない。邪魔をするのは、お前自身だ」。心の持ちようで、世界は変わる。この言葉がいつも背中を押してくれます。

「自分は何者で、何をしている時に幸せを感じるのか?」。自分が信じて、情熱を注げるものがあるなら、諦めないこと。諦めなければいつか必ずそれを必要としてくれる人が現れる。どこまで粘れるかが勝負どころだと思います。

大河内 康晴さん

3歳から18歳までクラシックピアノを学び、ファッションや映像の世界に触れる中で独学で音楽制作を開始。ポケットモンスターのアニメ制作チームで5年間の制作経験を積みながら、ウェディングやイベント空間の音楽演出を手がける。2006年に独立し、オフィス、ホテル、商業施設など多様な空間のサウンドデザインを手がける。企業やブランドのアイデンティティを音で表現し、音環境を活かしたブランディングの支援を行う。